ジャムの法則は選択肢の数と意思決定の相関を示した法則です。BtoCの購買に関わるマーケティングではよく意識されますが、内容を知っていればコミュニケーションの円滑化などにも役立つ知識です。この記事ではジャムの法則について詳細や活用例をまとめています。

ジャムの法則の概要

ジャムの法則とは、検討できる選択肢が増えると逆に選択が難しくなるという法則のことです。1995年にコロンビア大学に所属するシーナ・アイエンガー教授により発表されました。比較的最近の実験結果ですね。シーナ・アイエンガー教授本人が実験の概要を説明している動画(1分程度の英語スピーチ動画)があるので、興味がある方はぜひご覧ください。記事の下部に動画を掲載しています。

ジャムの法則に関する実験概要と結果

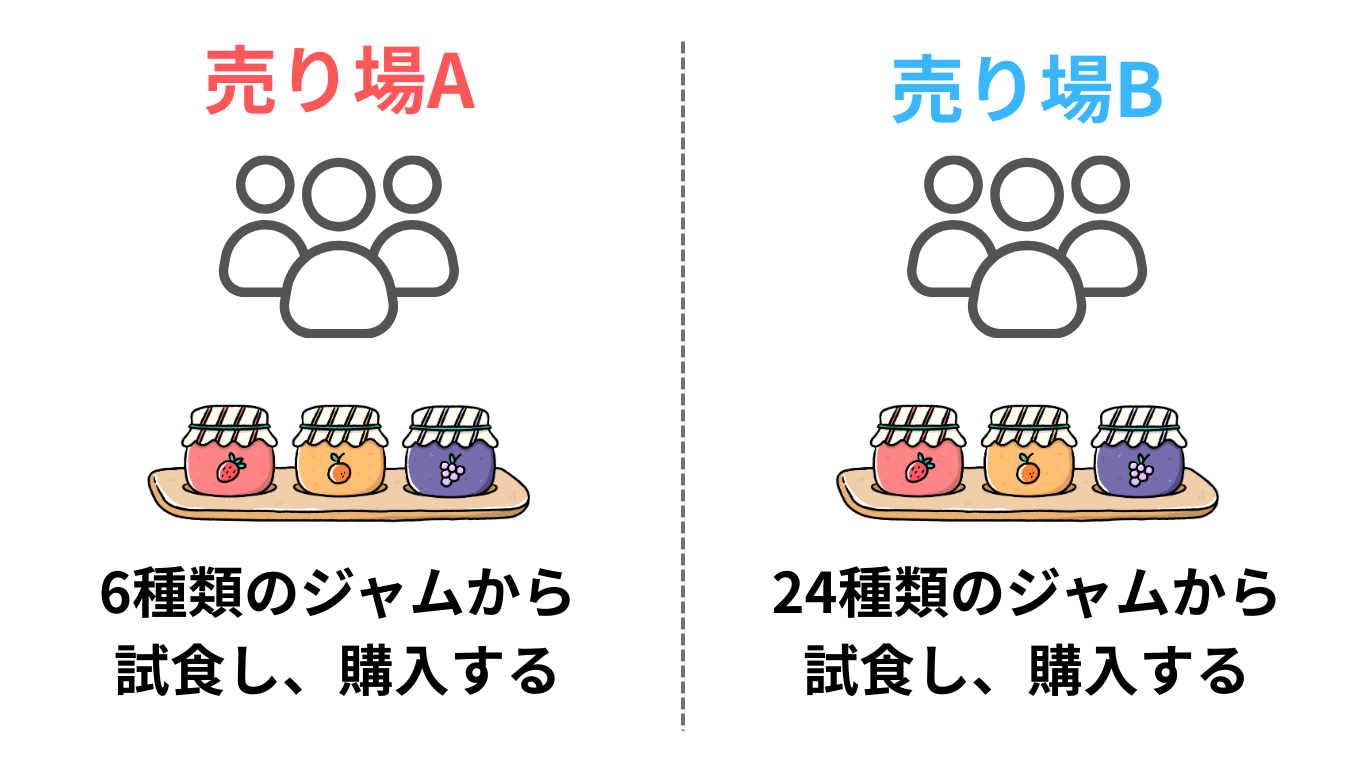

実験概要

上記の図のように、スーパーマーケットに6種類のジャムが置かれた売り場Aと、24種類のジャムが置かれた売り場Bに分けて、足を止めて試食をした人数とその後の購入率を想定した実験です。売り場Aと売り場Bでどのような違いがあったのか気になりますよね。

実験結果

この実験の結果は次の表にまとめています。

| 試食した人の割合 | 試食後購入者の割合 | 全体の購入率 | |

| 売り場A(6種類) | 40% | 30% | 12% |

| 売り場B(24種類) | 60% | 3% | 1.8% |

この結果から言えることは、多くの選択肢がある方が興味喚起にはつながるが、最終的な意思決定は難しくなるということです。感覚的にも理解し易い結果ですよね。人間は1日に35,000回の意思決定を行なっているという実験結果も存在していますが、そのため脳は悩んだり考えたりすることを避ける傾向にあります。そのため、選択肢の数が多くなりすぎると決めきれないことにつながってしまうことが考えられます。

ジャムの法則の活用する際の注意点

この実験結果から、安直に「選択肢を削ろう!」というのはおすすめしません。表にもあるように「試食した人の割合」は24種類の売り場Bの方が売り場Aと比較して20%も多くなっています。全体的な購入率は「試食した人の割合✖️試食後の購入者の割合」で計算されているため、両方の要素を最大化する施策が求められます。

どのような場面で、何を選択するのかによって適切な選択肢の数というものは変わってきますが、それらを見極めて活用する必要があることは覚えておきましょう。

ジャムの法則の活用例

ジャムの法則を理解できればビジネスやプライベートの様々な場面で有効活用することができます。

ビジネスシーンにおける活用例

代表的な例としてAmazonや楽天などの大手ECサイトなどが挙げられます。多くの商品を取り揃えた上で、数点に絞ったカテゴリーごとの商品表示を行い、更にレコメンドエンジンによってパーソナライズすることで、ユーザーにとって選びやすいアイテムを優先的に表示するようにしています。「あなたにおすすめの商品」としてレコメンドされた経験は皆さんもありますよね。

また「松竹梅の法則」や「ゴルディロックス効果」と呼ばれるものがあります。選択肢を松竹梅(または、大中小・特上 上 並など)のように3つ用意しておくと、真ん中の選択肢が選ばれ易いというものです。特に両極端を敬遠しがちな日本人にはマッチした法則ですね。

プライベートにおける活用例

例えば友人や恋人と、「今日の夕飯どうする?」といったシーンはよく見かけますよね。「夕飯どうする?」だけ言われてしまうと、無数の選択肢から迷ってしまうことがあると思います。もしこの時「和食・洋食・中華ならなんの気分?」と言われると選択しやすくなります。逆に質問に対する回答で「何でもいいよ」と言われるとまた迷ってしまうので、「洋食か和食がいいな」とか「今日は最寄駅で外食にしよう」と返すことで選択肢が絞られて迅速な意思決定につながります。

その他プライベートでは「週末何する?」「どこに旅行にいく?」「プレゼントは何がいい?」などシーンが想定されると思いますが、その際にある程度選択肢をカテゴライズして伝えることを意識してみましょう。

最後に

人生において意思決定をするシーンは無数にあります。悩みに悩んで決めることも大切ですが、意思決定のスピードや確率をコントロールしたい場面では、ぜひジャムの法則を意識してみてください。

冒頭で紹介したシーナ・アイエンガー教授の動画もぜひ一度ご覧ください。