あまり聞き馴染みのない法則だと思いますが、近代では組織作りや人材育成などにおいて用いられることがあります。特に人材登用の際に参考にしたい法則になりますが、この記事ではそんな「モルトケの法則」についてわかりやすく説明します。ぜひ参考にしてみてください。

モルトケの法則の概要

モルトケの法則は、1858年から1888年にかけてプロイセン参謀総長を務め、対デンマーク戦争・普墺戦争・普仏戦争を勝利に導き、ドイツ統一に貢献した。近代ドイツ陸軍の父と呼ばれるヘルムート・カール・ベルンハルト・グラーフ・フォン・モルトケ(1800.10.26 〜 1891.4.24) の部下登用の考え方がベースにあります。「戦争を戦術的に考えることが戦争の結果を最適化する」という考え方を提唱したものですが、現在では企業の組織運営に関わる人材登用や育成などに応用されることがあります。

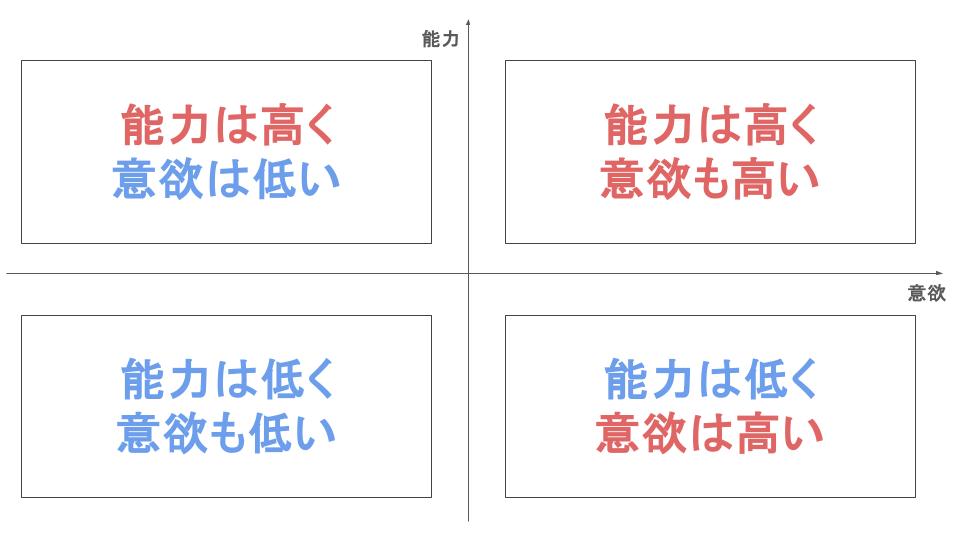

法則の概要は下図を用いて説明します。

この4つのカテゴリーの人材がいたとして、皆さんがもし上司の立場で部下を重要なポジションやプロジェクトに登用する際、どのような優先順位で選びますか?常識的に考えた場合、「能力は高く意欲も高い」人を選びそうになりよね。逆に「能力は低く意欲も低い人」は最下位にすることも容易に想像ができます。ただ、モルトケの法則ではこの考え方とは異なります。モルトケが考えた優先順位は次の通りでした。理由も含めて解説します。

モルトケの法則における人材登用の優先順位

優先順位1位:能力は高く、意欲は低い人材

モルトケの法則における優先順位1は「能力が高く、意欲は低い人材」でした。少し違和感があるかもしれませんが、この性質を持つ人材は目的のために十分な実力を持ちながら、自分の色やエゴは出さないという意味から重要なポジションへの登用に適していると考えます。

三国志で有名な諺「泣いて馬謖を斬る」という言葉をご存知でしょうか。天才的な頭脳を持つ蜀の軍師であった諸葛孔明は、日ごろ重宝していた配下の馬謖が命に従わず魏に大敗したために、泣いて斬罪に処した(あるいは泣きながら斬罪を命じた)という故事からきた言葉です。組織の規律を保つために、たとえ愛する者であっても、違反者は厳しく処分することの例えです。

この話に代表されるように、いくら能力があっても組織の規律やルールを乱す可能性のある人材は登用しない方が無難という考え方になります。

優先順位2位:能力は低く、意欲も低い人材

2位は一番意外だったかもしれません。どちらも低い人材は何の役にも立たないと思われがちですが、組織の邪魔をせず、扱いやすい人材として優先順位が上がっています。「要らぬことをされるぐらいなら、何もしてほしくない」というのはイメージに易いですが、まさにそのことを表している考え方ですね。

優先順位3位:能力は高く、意欲も高い人材

私を含め、皆さんも1位だと考えていた「能力は高く、意欲も高い人材」は3位でした。能力が高いため、組織に貢献する可能性はありますが、意欲も高いため自分の意見や考えを誇示したり、組織を牽引しようとして、時と場合によっては混乱をもたらす可能性が示唆されます。これも身近な例で、上司と(この素質を持つ)先輩はウマが合わないシーンなどもありますよね。また現代では、能力と意欲が高い人材は転職や独立をすることも多く、組織を主軸としてみた場合は扱いづらい人材ということも納得はできます。

優先順位4位:能力は低く、意欲は高い人材

これは想像に易い結果になったかと思いますが、「能力は低く、意欲は高い人材」が最下位となっています。上記でも述べた通り、「要らぬことをするぐらいなら、何もしないでくれ!」を体現してしまう可能性が高い人材の代表例として、組織運営で一番扱いに困る人材です。何もしない or 求められていない仕事をしているのに自己主張や自己PRだけは一人前な人、周りにもいますよね。。。自分自身がこのような人材にならないように注意が必要です。

モルトケの法則の捉え方

モルトケの法則は前述の通り、「戦いに勝利する」という目的を体現するための組織作りがベースにあります。もちろん現代の企業経営や組織運営においても、競合他社に対して優位性を獲得していくため戦いが常々繰り広げられているので、参考になる部分はあると思います。しかし、昨今の多様化する社会の中では、組織の醸成度(成長フェーズ)や組織を形作る構成員の特徴(性格や価値観)などを正しく捉えた組織作りも必要になります。

モルトケの法則も参考知識として意識しながら、より良い組織運営を目指したいものですね。