働きアリの法則をご存知でしょうか。別名、2:6:2の法則ともいわれますが、自然界に存在する「蟻」の集団行動から発見された法則です。この法則を知ることで、組織の活性化や人材教育に活かせるかもしれません。今回は働きアリの法則について詳細や活用例などを紹介します。

働きアリの法則の概要

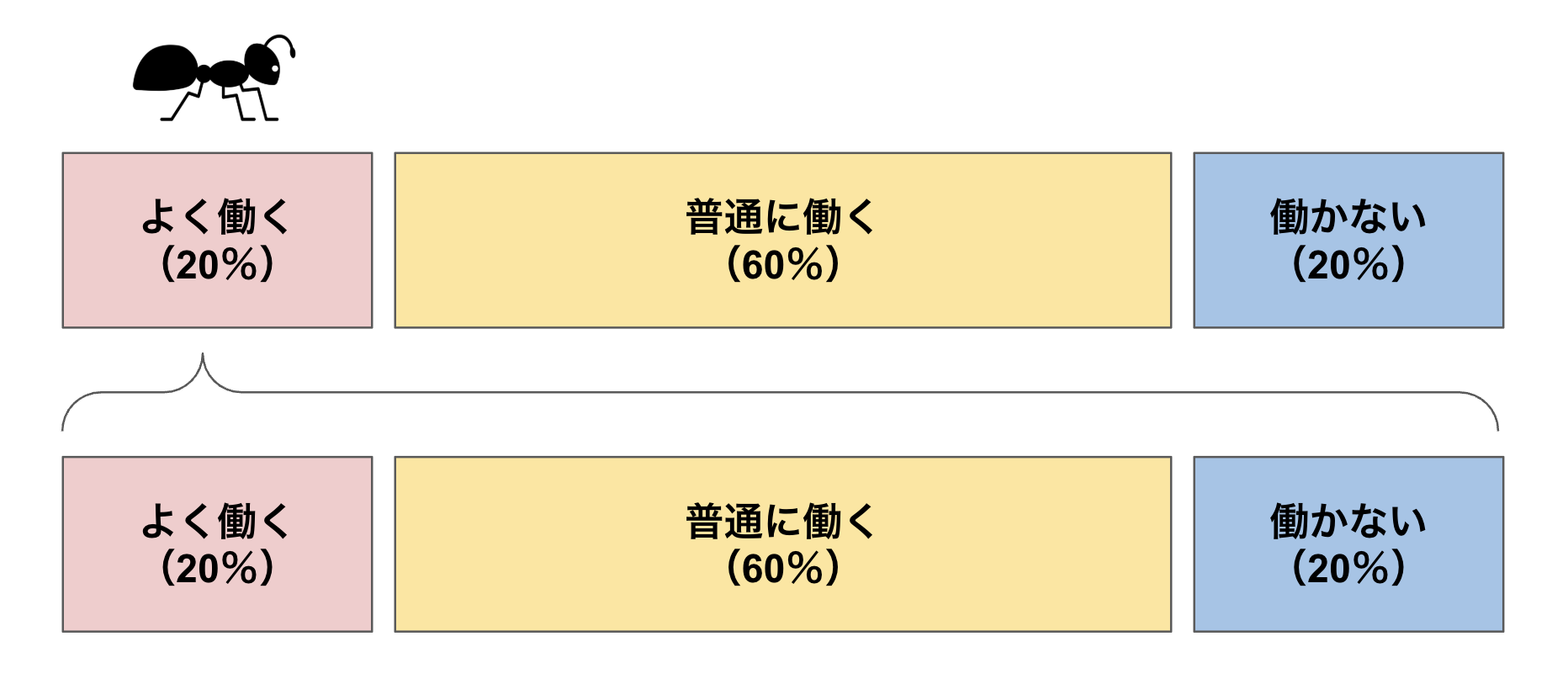

働きアリの法則は、アリの集団を「よく働く・普通に働く・働かない」に分類したときに、よく働くアリが2割、普通に働くアリが6割、働かないアリが2割に分かれる性質があるという理論です。人間社会にも応用できる法則として知られています。

そして、この法則のさらに面白いところは、「よく働くアリ」だけで集団を作っても、その後「よく働く・普通に働く・働かない」の割合が2:6:2に分類されるというところです。これは興味深い結果ですよね。

働きアリの法則は、長谷川英祐準教授(北海道大学大学院農学研究院)が2012年に『働くアリだけのグループにしても働かない個体が現われることを証明』の中で明らかにしたものです。研究内容の詳細が気になる方はぜひみてみてください。

出典:働くアリだけのグループにしても働かない個体が現われることを証明(北海道大学)

働かないアリが発生する理由

この法則を知ったときに、「よく働くアリだけ集めても、なぜ働かないアリが発生するのか」という部分ですよね。その理由も記載します。

働かないアリ(2割)が発生する理由

働きアリの法則において働かない2割が生まれる理由には反応閾値(しきいち)が関係しています。閾値とは、反応が起こる最低の刺激量を表す言葉です。言い換えると、ある値を超えたときの反応の境目といえます。例えば、街でよく見かける自動ドアなどもある程度近づかないと開かないと思いますが、このドアが開くとき(センサーが反応するとき)の距離などが閾値とされます。

反応閾値が低いアリは、ふとした刺激で素早く行動を開始しますが、反応閾値が高いアリは腰が重く、なかなか行動に移すことができません。結果的に着手スピードに優れた社員に仕事が集中するため、働かない2割のアリが生まれると考えられています。

これは人間社会でも当てはまると思いますが、率先して仕事を行う社員がいると、その他の社員の仕事が少なくなるみたいな感じです。ただし、この働かないアリは無駄かというと一概にそうも言えません。

組織に働かないアリ(2割)が必要な理由

働きアリの法則では、2割の働かないアリが効率を下げているとも考えられますが、よく働くアリが疲労して動けなくなったときに、働かないアリが交代して働くことで、集団内の致命的なダメージを防止できます。人間社会でも病気や家庭の事情などで人員が一時的に欠如してしまうケースなどもありますよね。働き者だけだと非常時に対処しきれないこともあるので、組織運営には最低限の余剰も必要になるということです。

人間社会への応用

働きアリの法則は人間社会への応用も考えられます。2:6:2の割合で組織が形成されるということは理解できたかと思いますが、できれば「よく働く」の割合を少しずつ増やしたり、「働かない」割合を必要最低限まで減らすことは実現していきたいテーマになると思います。そこで、それぞれの層に対するアプローチ方法を下記にまとめます。

よく働く2割へのアプローチ

よく働く2割の社員に対しては、より重要な役割やポジション、プロジェクトを任せることにより他の社員の手本となる可能性や、昇格に伴い優れたリーダーになる可能性があります。もともと積極的に仕事に取り組む層であるため、普段から業務への理解度が深く、周囲から頼られる存在になるでしょう。組織を牽引するマネジメントポジションに置くことで本人の更なる能力向上も期待できるため、積極的なキャリア育成を組織から提案していく方がよいでしょう。

普通に働く6割へのアプローチ

普通に働く6割の社員に対しては、よく働く2割に昇華できるようにモチベーションを高める機会や、自己成長を促進するために学ぶ機会を与えることが大切です。特に、よく働く2割との関わりを増やすことで成長を促進させることができるでしょう。

具体的には、メンター制度や1on1ミーティングの導入などが挙げられます。メンター制度とは、上司とは別の先輩社員がサポートする制度であり、1on1ミーティングは上司と部下の個別ミーティングです。

そのような対策を積極的に行いながら適切な目標を与えることで、自主的に行動する社員が増える効果が期待できます。

働かない2割へのアプローチ

働かない2割の社員( ≒ 結果が伴っていない社員)に対しては、まず成果が上がらない理由の振り返りが大切です。仕事の進め方に問題があったり、本人の適性と仕事内容が大きくずれたりしている可能性も示唆されます。前者の場合、仕事のやり方、進め方などを棚卸しして、どこに問題があるのかを本人に自覚させたうえで克服方法を上司と共に考える必要があるでしょう。後者の場合は、別の部署・部門への配置転換や、与える業務内容を調整することによって解決する可能性があります。

いずれにしても重要なのは、仕事に積極的になれない理由を本人に聞くことです。適材適所という言葉もある通り、本来は優秀な素質を持っていても環境(人間関係や業務適正など)によって力を発揮しきれていない場合もあります。現状に陥っている原因の自覚と、適切な対処を上司や組織で考えることで改善を図っていきましょう。

最後に

今回は働きアリの法則について紹介しました。社会人における会社だけではなく、部活やサークルなどのコミュニティなど、組織を形成する場面では役立つ知識だと思います。

それぞれの属性を持つ個々人への適切なアプローチも必要ですが、組織として働き者(結果を出す人)を育成していくために、「仕組み」を作ることも考えてみても良いかもしれません。日系企業の中でも高年収で有名なキーエンスは、営業スキルのノウハウ化やスケジュール管理の徹底によって、生産性を極限まで高める仕組みを作っているため、高年収が実現できているといえます。

キーエンスの例は一例ですが、目標とする組織形成に向けて自社の現状把握と課題形成に取り組んでみてください。